Un nouvel ouvrage sur l’histoire de St-Julien est en cours, Christian Baas nous en révèle son sommaire et les premiers chapitres…

Au sommaire de « Il était une fois un village : Saint-Julien-Molin-Molette »

- Brève histoire du village

- Les rues

- Les écoles

- Arrivée de l’automobile, du téléphone et de l’eau chez les particuliers

- Arrivée de l’électricité

- Les ponts et les routes

- La buye et les lavoirs

- Les foires et le marché

- La vie à St-Julien pendant la Première Guerre Mondiale

- La vie à St-Julien pendant la Seconde Guerre Mondiale

Références :

Abbé Chaland, Mémoires de Saint-Julien-Molin-Molette, 1852

Joseph Bancel, Histoire de Saint-Julien-Molin-Molette, 1984

Max Bobichon, Fragrance, 2006

Archives départementales

1. Brève histoire du village

Au moment de la conquête de la Gaule par les Romains le territoire actuel de Saint Julien faisait partie de la Province Romaine la Narbonnaise. Les mines de plomb d’Eteize ont sans doute été exploitées à cette époque et le minerai traité à Saint Julien comme 17 siècles plus tard. L’aqueduc de Beaunant, alimentant Lyon en eau, a nécessité en effet, pour sa construction des quantités très importantes (entre 10000 et 30000 tonnes) de ce métal importé essentiellement d’Angleterre et d’Espagne. Il est alors logique de penser que le village y contribua même si ce n’est que très modestement. Tout ceci est vraisemblable (même l’existence du village à cette époque) mais aucun document ne permet de l’affirmer.

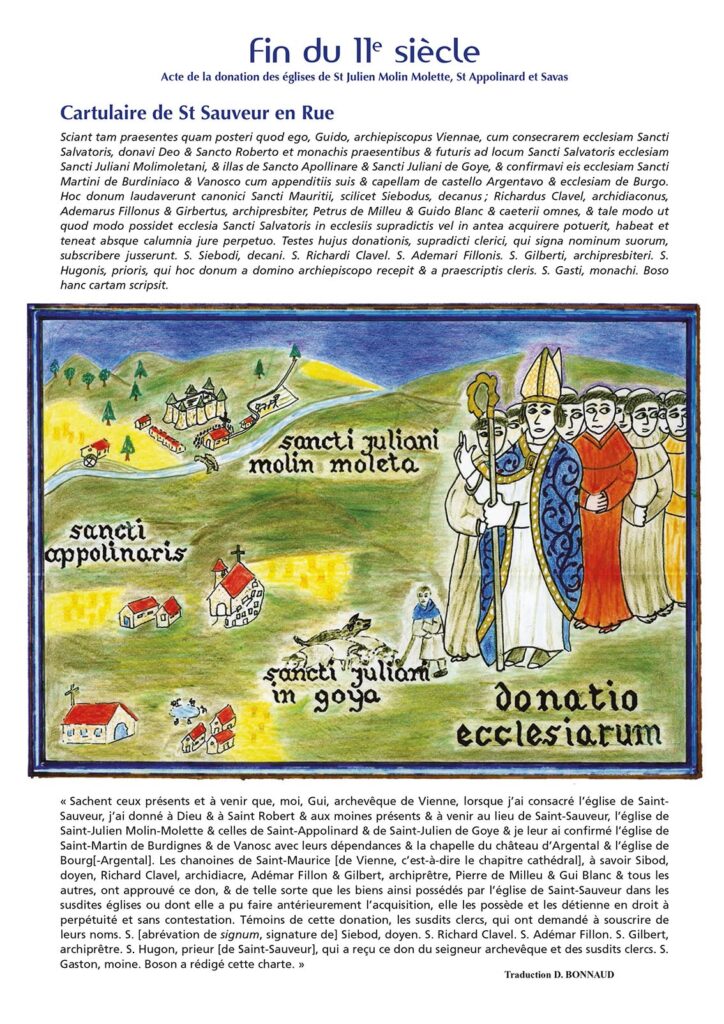

Ce n’est qu’au 11e siècle que l’on trouve des écrits tangibles sur Saint Julien. Aux alentours de 1090, comme le prouve le document reproduit ici, un certain Gui de Bourgogne (futur pape Calixte 2), fait don de l’église de Saint Julien au prieuré de Saint Sauveur. À cette époque il existait donc au village une église ou au moins une chapelle.

Le 14e siècle est sans doute une des périodes les plus troublée pour les habitants. Le 13 Mai 1328, sous le règne du Très Auguste Philippe, Roi des Francs, les villageois refusant de payer la dime au prieuré de Saint Sauveur sont excommuniés. Le conflit qui a été porté à la cour du pape Jean XXII, qui résidait à Avignon, sera réglé quatre ans plus tard. En 1338 commence la guerre de 100 ans. En 1360 les Anglais auraient assiégé Malleval (sans résultat). Deux ans plus tard les Tard-Venus, routiers qui dévastèrent par leurs pillages une grande partie de la France, battent les troupes du roi de France à Brignais. Quelques routiers vont alors occuper Boulieu. En 1364 Louis Rambaud, lieutenant de Seguin de Badefol seigneur Gascon (roi des routiers), est capturé à la Batterie (à 6 km de St Julien). Il sera pendu à Villeneuve- lès- Avignon. Pire encore, la peste ravage la France depuis 1348 tuant, sans doute, entre le quart et le tiers des habitants. Elle est particulièrement meurtrière entre 1360 et 1363.Tous ces faits donnent à penser qu’il est difficile d’imaginer que les biens et les vies des habitants de Saint Julien n’aient pas eu à souffrir cruellement de tous ces événements. Les habitants auront encore à subir les violences de bandes d’aventuriers pendant des décennies.

À cette époque la vie des habitants est rude. Ils sont en majorité des paysans qui cultivent une terre peu fertile. Cette terre appartient la plupart du temps à des seigneurs à qui ils doivent payer le cens. Par ailleurs le travail de la terre est rendu difficile par la pente du sol qui oblige très souvent à cultiver en terrasse. On cultive seigle et avoine et dans une moindre mesure froment et fèves (lentilles) et la transhumance estivale est pratiquée. Par ailleurs, jusqu’au 15e siècle, l’usage de la pierre est réservé aux églises et aux bâtiments fortifiés. Les habitants logent dans des maisons à colombages et les toits sont couverts de plaques de bois ou de paille, les tuiles ou les lauzes étant trop lourdes pour les charpentes et trop chères.

En 1408 Antoine de Harenc seigneur de la Condamine fait construire une tour carrée joignant l’ancienne église. Cette tour de quatre étages qui portera alors le nom de son fondateur servit de clocher de 1496 à 1677. Elle sera détruite en 1828.

Vers 1460 construction du premier pont sur le Ternay (rue Vieille).

Vers 1530 le château de la Condamine est rasé sur ordre de François 1er car le seigneur marquis de Harenc, son propriétaire, avait hébergé le Connétable de Bourbon, suzerain du Forez. Le château fut reconstruit mais sans tours ni donjon. Le Connétable et le marquis de Harenc, alliés à Charles Quint sont tués tous les deux en 1527 devant Rome.

En 1555 commence la construction de l’église actuelle comme indiqué au dessus de l’entrée latérale.

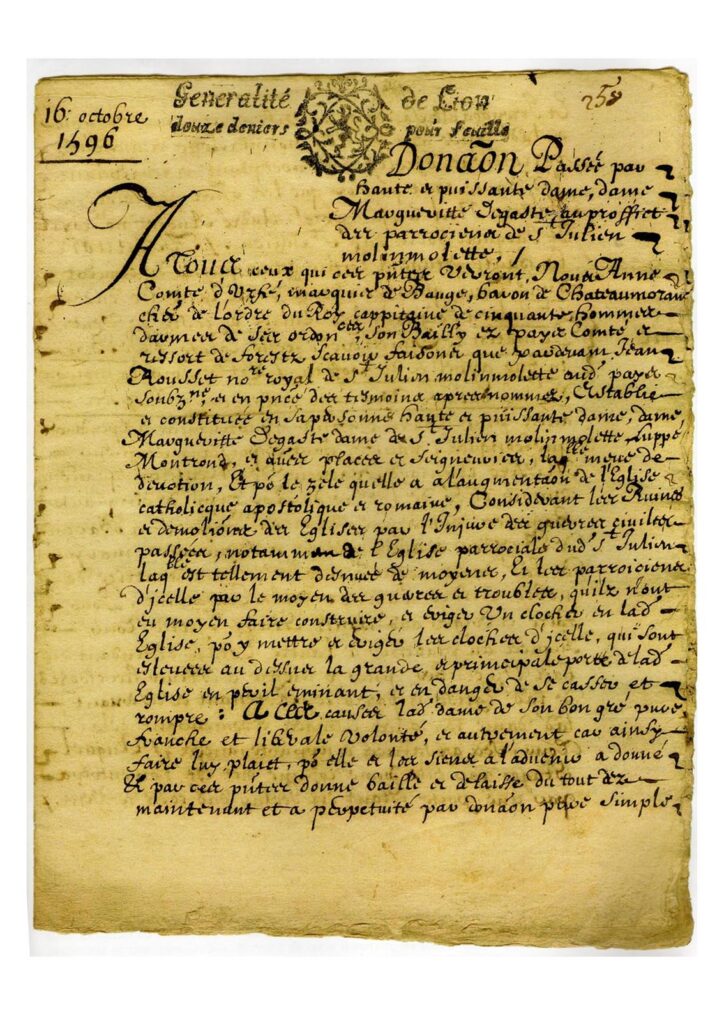

Les guerres de religion commencent en 1562 pour se terminer en 1598. On ne connait pas l’incidence exacte de ces guerres sur St Julien et son église mais on peut penser qu’elle fut importante si on se réfère à l’acte de donation de Marguerite de Gaste datant de 1596 où il est écrit : Considérant les ruines et démolitions des églises par l’injure des guerres civiles passées, notamment de l’église paroissiale dudit Saint Julien, laquelle est tellement desnuée de moyens, et les paroissiens d’icelle pas le moyen de guérir ce trouble….

Au début du 17e siècle apparaissent les premières tissotiéres de soie à St Julien et en 1669 Dominique Guérin fonde la première fabrique de soie (située à l’emplacement des H.L.M du Faubourg). Elle sera emportée par la crue du Ternay de 1768 et reconstruite 20 ans plus tard.

Construction en 1677 du clocher de l’église.

En 1717 François de Blumenstein, noble autrichien, obtient du roi de France la concession de mines de plomb en particulier celle située à Eteize. Elles seront exploitées pendant 100 ans. Les fonderies « associées » sont implantées à Saint Julien. Cette industrie employa de nombreux ouvriers dont beaucoup d’étrangers (en particulier autrichiens).

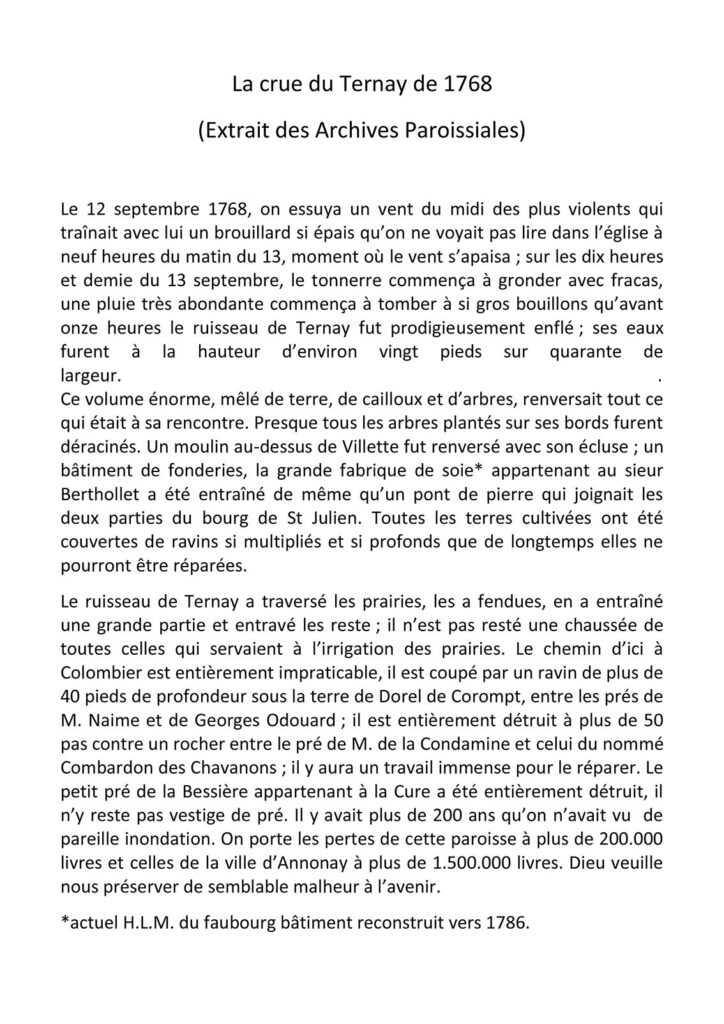

Le 12 septembre 1768 une énorme crue du Ternay emporte le pont reliant la rue Vieille au Faubourg ainsi que de nombreux bâtiments. Un nouveau pont ne sera construit que 9 ans plus tard.

Fondation en 1784, par François-Joseph Bollioud, de la maison d’éducation élémentaire (école primaire) à Saint Julien.

À la révolution, le village dans sa délimitation actuelle, compte entre 700 et 1000 habitants. On avait alors demandé aux habitants s’ils voulaient être rattachés à l’Ardèche. La réponse avait été négative.

Création des communes en 1790. Le premier maire élu est Henri-Marie Godin. Jusqu’alors les communes n’existaient pas et la paroisse constituait un des cadres de vie du village. Et à St Julien cette paroisse au 17e siècle était particulièrement étendue (jusqu’à la Batterie) et grande (plus de 70 villages et hameaux). Le centre du village comporte alors essentiellement la rue Vieille et le Faubourg. Pratiquement aucune maison rue Peyronnet et à la Modure ; la rue Neuve et L’Avenue de Colombier n’existent pas. Quelques hameaux sont rattachés à la commune : le Mas, la Modure, Liponne, Drevard, Chatagnard, Mainbœuf, entre autres.

L’industrie de la soie commence à se développer (six fabriques existent déjà) et les fonderies de plomb tournent encore. On a écrit qu’elles auraient fourni la majorité du plomb nécessaire aux armées napoléoniennes (J. Bancel).

Le 19e siècle va voir se développer, à grande échelle, l’industrie de la soie à Saint Julien. Mais ceci est une autre histoire racontée en détail par ailleurs.

2. Les rues de Saint-Julien

La plupart des maisons situées rues Neuve, Peyronnet, la Modure, Avenue de Colombier ont été construites entre 1830 et 1900 au moment du développement de l’industrie textile dans le village. Puis entre 1900 et aujourd’hui les rues de Saint Julien n’ont pratiquement pas changé. Quelques maisons ont été reconstruites, les commerces des rez-de-chaussée ont été souvent convertis en garages mais les étages supérieurs sont restés la plupart du temps les mêmes. Mais toutes les rues qui étaient encore toutes empierrées (macadam) en 1900, sauf la rue vieille qui était entièrement pavée, sont de nos jours bitumées. A partir des années 1950 de nouvelles constructions vont voir le jour : trois H.L.M (à la Modure, au Faubourg et au Pré-Battoir) et des lotissements totalisant une cinquantaine de maisons. Jusqu’à une époque récente les noms des rues désignaient également le quartier par exemple la Modure. Dans les années 1980 la municipalité décida d’installer des plaques pour toutes les rues du village ce qui nécessitera de les nommer en prenant en compte la tradition orale (la montée ou descente-pour certainsdu moulin est par exemple devenue ‘’Rue du Moulin’’).

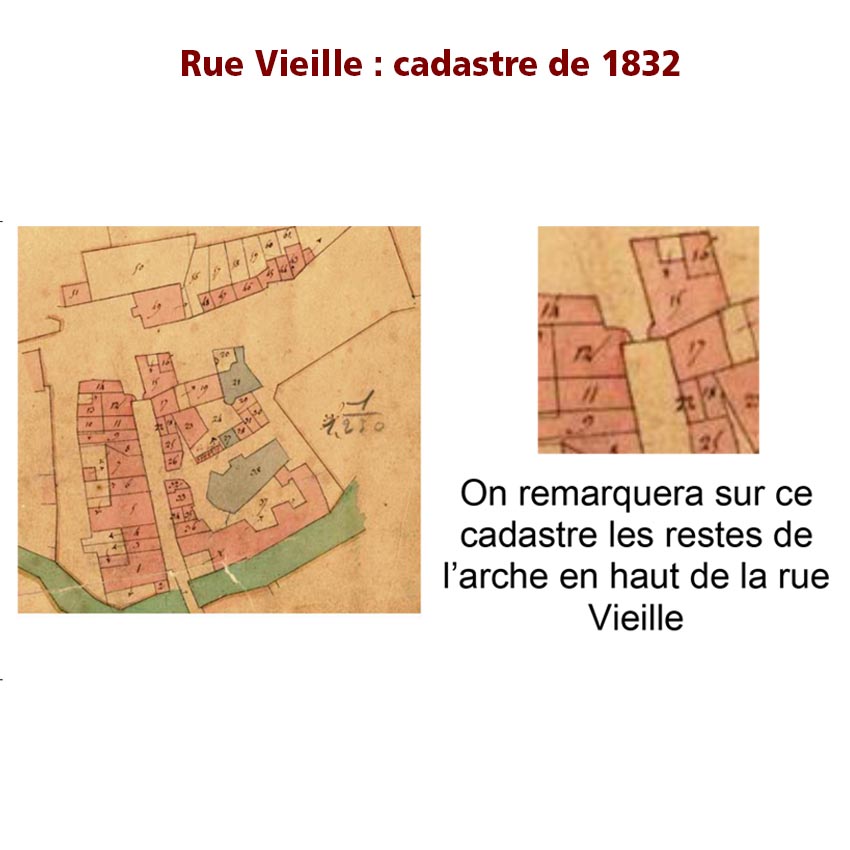

RUE VIEILLE

C’est la rue la plus ancienne de Saint Julien. Jusqu’en 1726, dans sa partie haute, une arche existait s’appuyant sur deux tours (dont les restes subsistent toujours dans les deux premières maisons de la rue). Cette rue débouchait alors sur un pont enjambant le Ternay (seul pont du village pendant des siècles). Construit aux alentours de 1460 il sera détruit par une grosse crue en 1768, reconstruit en 1777 et enfin démoli définitivement dans les années 1930.

La rue porte un nom différent selon les époques : Grande Rue au 18e siècle, puis au 19e siècle rue Centrale sur tous les recensements auxquels on a accès, mais déjà rue Vieille sur les cartes postales du début du 20e siècle. En 1900 il y vivait 56 familles soit 161 personnes et de nos jours seulement une dizaine de personnes. A la même époque les boutiques et ateliers d’artisans occupaient toute la rue : 14 au total. Dans les années 1950 il n’en reste plus que 6 : pâtisserie, quincaillerie, marchand de chaussures et de sabots, chapelière, mercière, modiste. Ils vont progressivement disparaître entre cette époque et les années 1990.

RUE NEUVE

Sur le cadastre napoléonien (voir celui de la rue vieille) il n’apparaît, sur cette rue, que quelques maisons côté église et une seule côté opposé. Ce côté est alors occupé par des jardins (des maisons de la rue vieille) allant en pente jusqu’à la rivière.Il faut dire qu’à cette époque le pont n’existait pas encore, il ne sera construit qu’en 1850. Comme la rue vieille elle portera un nom différent selon les époques : Grande Rue sur les recensements de la fin du 19e siècle et du siècle dernier mais souvent déjà Rue Neuve sur les cartes postales. Après 1850 les constructions vont progressivement se multiplier et la rue se couvrir de commerces : cafés, coiffeurs, boulangers, pâtissiers, hôtels, relais de poste, marchand de vin entre autres. La construction de ces nouvelles maisons, sur les jardins des habitants de la rue vieille, va nécessiter le relèvement du sol d’un mètre et parfois même de deux mètres (au niveau de la poste actuelle). La rue est alors le passage obligé de tous les véhicules allant ou venant d’Annonay, de Bourg-Argental ou de Saint-Etienne. En 1900 il y vivait 49 familles soit 114 personnes.

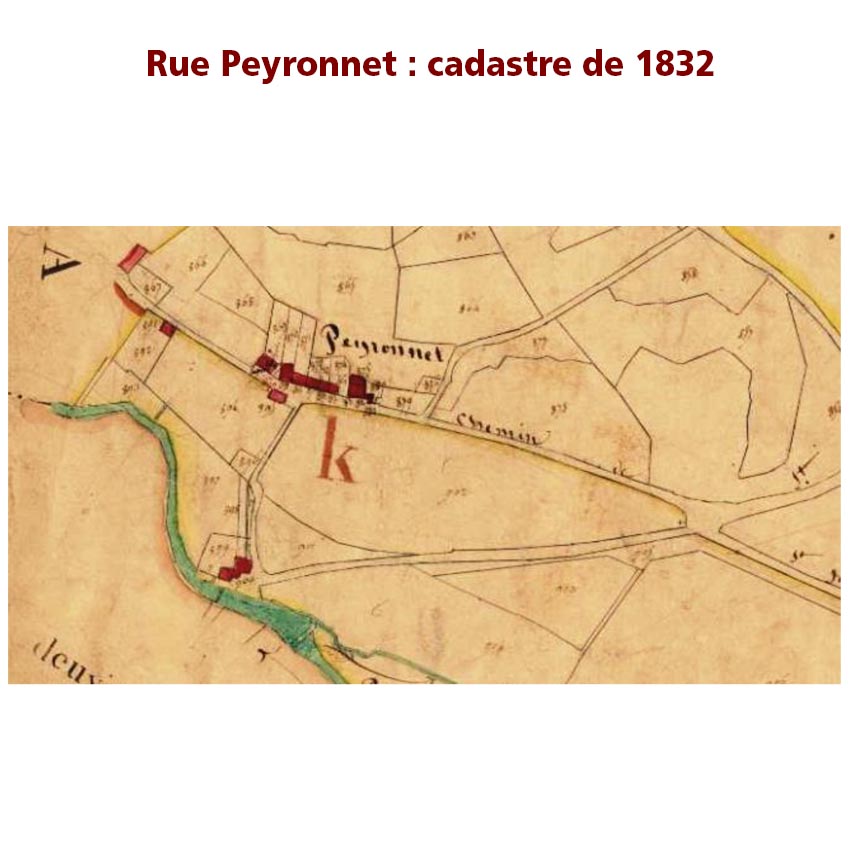

RUE PEYRONNET (ou Péronnet)

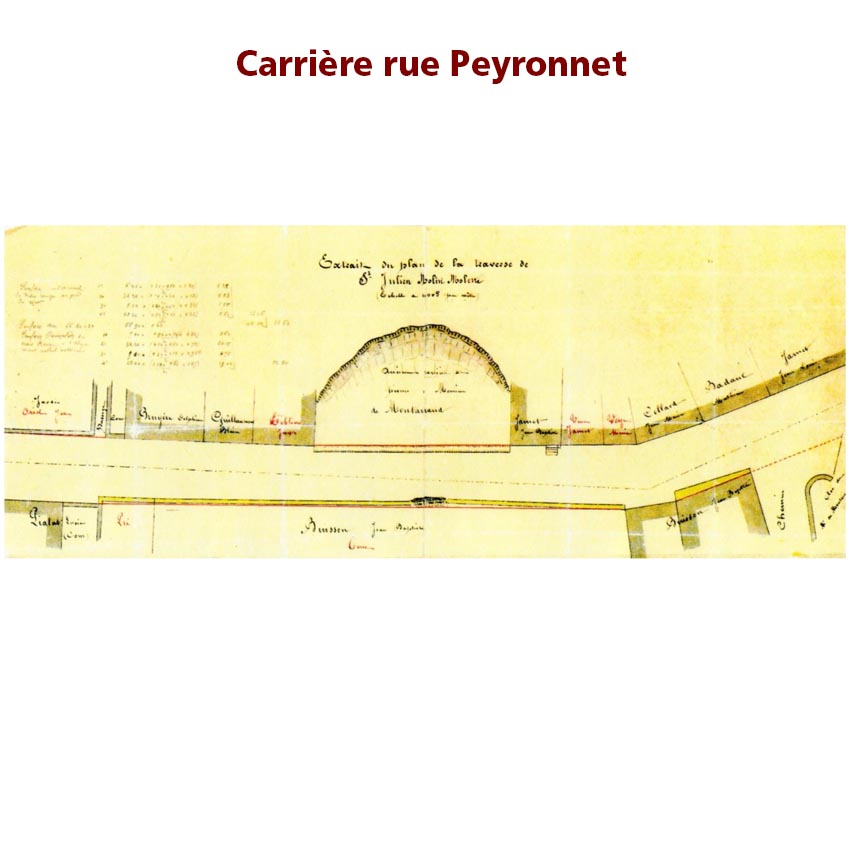

Toutes les maisons de cette rue, côté ancienne école, sont adossées au rocher. Cette particularité est sans doute à l’origine de son nom. En effet peyronnet est diminutif de peyron, forme familière occitane de pierre qui est issue du latin petra (idem en grec ancien) qui signifie rocher. Au niveau du numéro 25 de la rue une carrière a été exploitée (voir plan ci-contre) à une époque non connue. Les personnes dont le nom apparaît sur le plan vivaient elles aux environ de 1850.

On ne connaît pas le nombre de maisons de cette rue avant 1800. On sait cependant qu’en 1776 le terrain où existait un moulin fut vendu pour construire ce qui deviendra l’usine de tissage Corompt puis Perrier. Lors de l’établissement du cadastre napoléonien en 1832 le nombre de maisons dans la rue est inférieur à 10 mais commence à augmenter à partir de 1840. Le nombre de commerces ou assimilés sera toujours limité Au début du siècle dernier on en dénombre deux avant l’ancienne école (côté faubourg), puis deux hôtels, l’ancienne poste et un voiturier. En 1900 vivaient dans cette rue 85 familles soit 235 personnes.

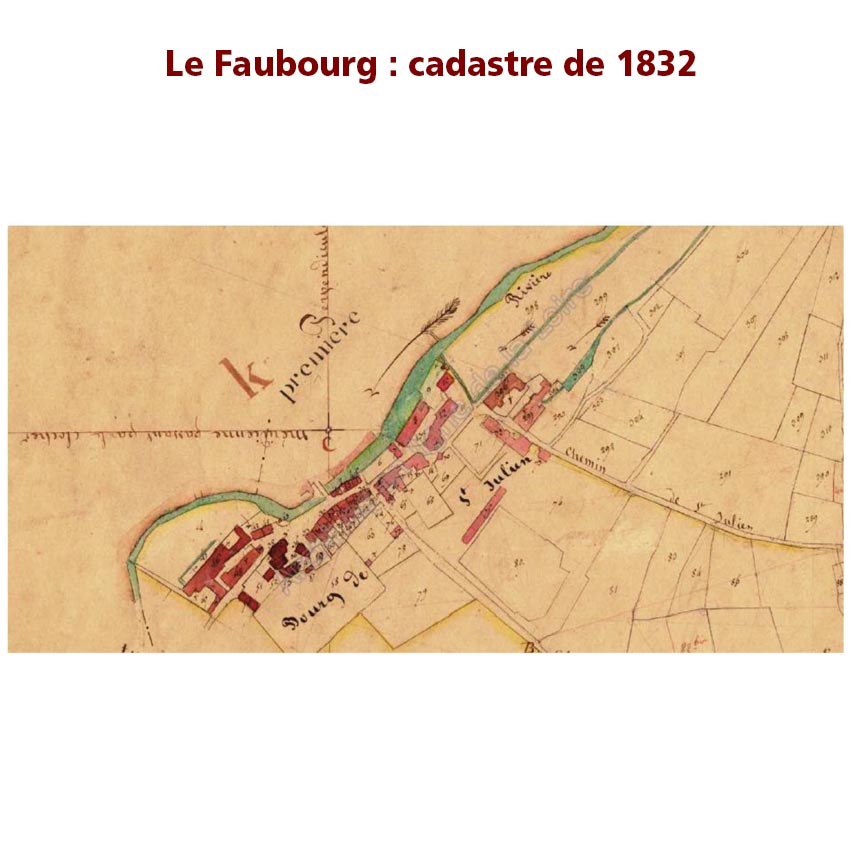

LE FAUBOURG

Cette rue fut sans doute importante très tôt dans la vie du village. Reliée par le pont vieux à la rue vieille elle était en quelque sorte sa continuité. Déjà au début du 19e siècle, comme il apparaît sur le cadastre napoléonien, 36 maisons y sont construites et il y a même quelques bâtisses le long du Ternay. En 1900 tous les rez-de-chaussée de la rue comportent une boutique. Elle est alors, sans doute, la plus animée du village et le marché s’y tient. A cette époque il y vivait 67 familles soit 210 personnes.

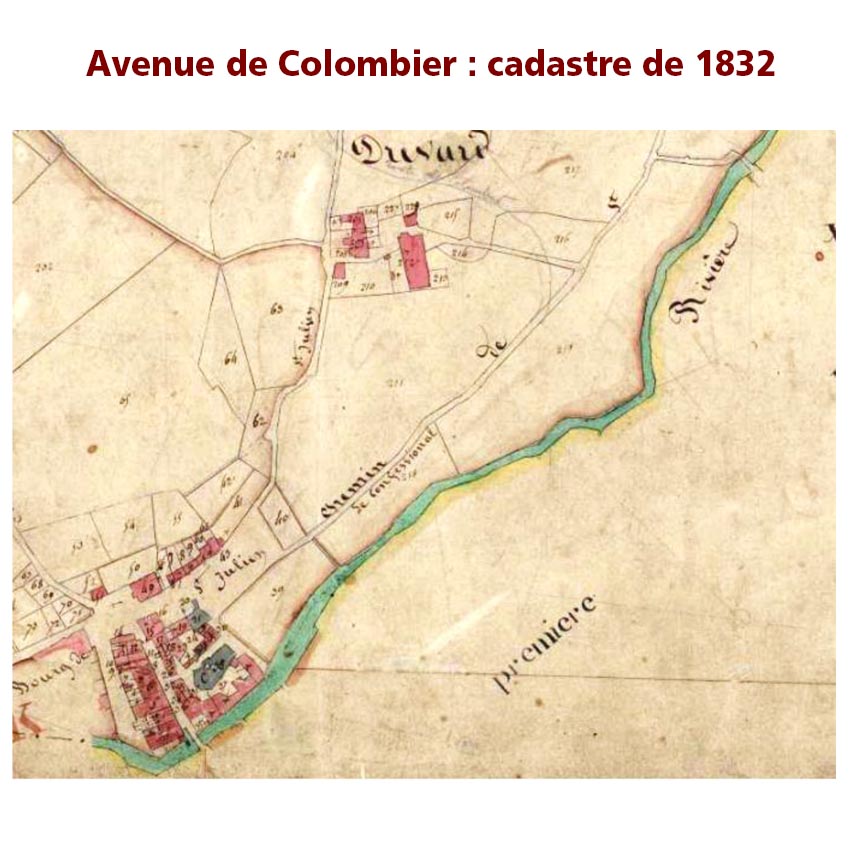

AVENUE DE COLOMBIER

Sur le cadastre de 1832 ne recherchez pas l’Avenue de Colombier (ni les rues Pré-Martin ou Pré-Chapelle) : elles n’existent pas ! Il faut attendre la création en 1850 de la route entre Saint Julien et Colombier pour voir apparaître le long de cette route, les premières maisons édifiées par un maçon dénommé Coste. Très rapidement, toutes les maisons que l’on peut voir aujourd’hui sont construites: 9 en 1856 et déjà 29 en 1881. L’avenue est tout d’abord nommée Route de St-Etienne puis rapidement Avenue de Colombier. En 1881, 45 familles y habitent déjà totalisant plus de 180 personnes. Ce chiffre ne sera jamais dépassé par la suite.

LA MODURE

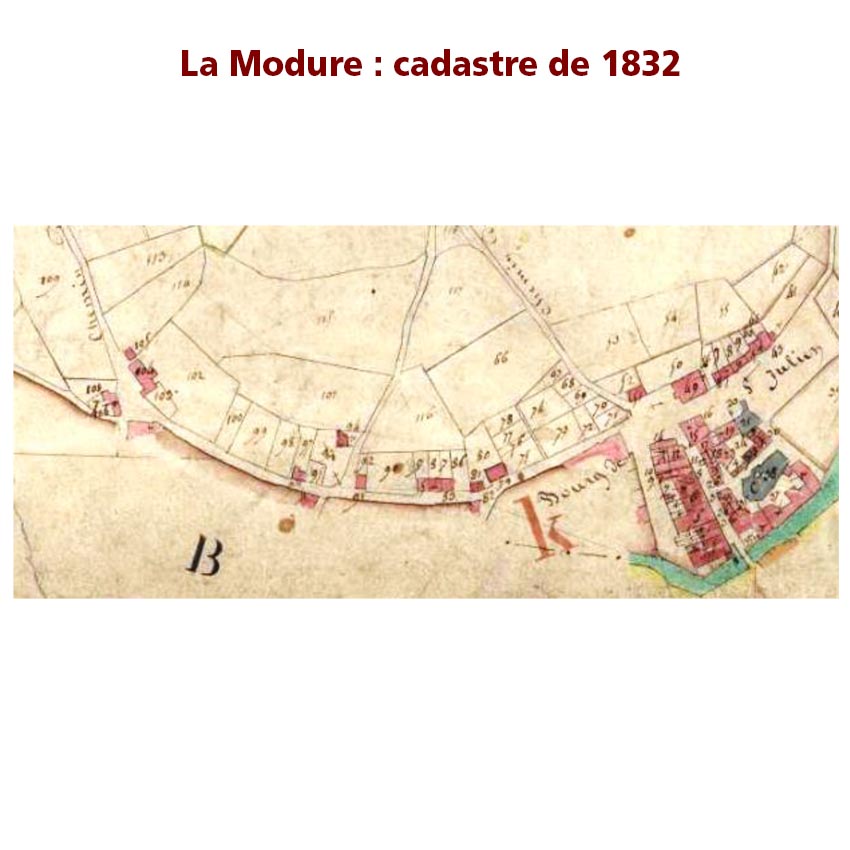

Cette rue a en fait pris le nom du quartier qui était considéré comme un hameau avant la révolution quand les communes n’existaient pas mais seulement les paroisses. La paroisse de Saint Julien comprenait alors le Bourg et plusieurs dizaines de hameaux dont : la Modure (Moudura en patois), le Mas… jusqu’à Eteize, Colombier et Graix. Sur les premiers recensements effectués au milieu du 19e siècle on désigne la rue en partant de la place de la Bascule d’abord par route de Bourg-Argental puis Tabassières (quartier), les Bréasses (quartier) et enfin la Modure (quartier de). En 1832 on ne dénombre qu’une petite dizaine de maisons dans cette rue. Ce n’est qu’à partir de 1850, comme pour les autres rues de St Julien que la population commence à augmenter : 49 personnes en 1846 et 387 en 1901. On remarquera sur ce cadastre les restes de l’arche en haut de la rue Vieille.

3. Les écoles

Ce chapitre trouve naturellement sa place dans la rubrique L’école d’antan de notre site : PAR ICI !

4. Arrivée de l’automobile, du téléphone et de l’eau chez les particuliers

L’AUTOMOBILE

Un des premiers acquéreurs d’une automobile à St-Julien fut sans doute, à la fin du 19e siècle, Auguste Corrompt, propriétaire des usines Sainte-Marie et Godin-Corrompt. Son premier véhicule était une Peugeot type 8-1. En 1900 le nombre de véhicules à St-Julien devait se compter sur les doigts d’une main. À cette époque les habitants du village se déplaçaient assez peu, par manque de temps (les journées de travail étaient souvent de 10 heures) et de moyens. Par ailleurs le seul mode de transport, à partir de St-Julien, était la diligence : il fallait alors 1h30 pour se rendre à Annonay. En 1908 la vitesse maximum autorisée des automobiles est, à St-Julien, de 12 km/h.

- Joseph Corompt ? sur sa Peugeot type 8-1

- Au début du 20e siècle les automobiles étaient une curiosité

Dès 1913 on envisage d’établir des liaisons automobile avec les agglomérations voisines. Mais c’est surtout après 1920, l’automobile ayant pris un grand essor, qu’on pourra utiliser régulièrement le car pour se rendre à Annonay, St-Etienne ou St-Pierre-de-Bœuf (où l’on trouvera un train pour rallier par exemple Lyon). À St-Julien les entreprises locales Vanel et Mathevet assureront ce service.

- Le car pour Annonay

- Le car pour St-Etienne

À la même époque des particuliers commenceront à s’équiper : certains commerçants et les marchands forains. Jusqu’en 1945 le nombre d’automobiles à St-Julien restera limité. Il faudra attendre 1950 pour voir ce nombre augmenter. Mais pendant dix ou vingt ans on utilisera encore souvent, pour parcourir des petites distances, un deux roues motorisé : mobilette ou vélosolex.

LE TELEPHONE

Le téléphone est inventé par le Français, Bourseul, en 1854 et mis au point sous sa forme moderne par l’américain Graham Bell en 1876. Son usage va très rapidement s’étendre : en 1890 on compte déjà plus de 10000 abonnés au téléphone en France. Il faudra attendre l’été 1898 pour qu’il puisse être utilisé à St-Julien. Le premier abonné au village fut Auguste Corompt avec évidemment le numéro 1 qu’il dut abandonner lors de la création de la poste (d’autres personnes s’étant abonnées entretemps il ne récupéra ensuite que le numéro 7). Passionné d’événements culturels il s’abonna également au théâtrophone (inventé par Clément Ader, compagnie créée en 1889) ce qui lui permettait d’écouter à domicile opéras, concerts et pièces de théâtre.

Le premier bureau de Poste, rue Peyronnet :

Très rapidement les autres industriels de St-Julien s’équipent. En particulier Ets Gillier avec le numéro 2, Joannes Perrier en septembre 1898 avec le numéro 6, Blanc d’Allisac avec le numéro 11. Les heureux bénéficiaires de cette invention ont dû participer financièrement aux raccordements. Ils seront remboursés par l’Etat entre 1900 et 1906. Un banquet est organisé lors de l’inauguration des installations.

Comme dans beaucoup de communes en France il existe à St-Julien un central téléphonique manuel. Il s’agit souvent d’une simple table surmontée d’un panneau équipé de fiches. Ce central, qui permet aux abonnés de St-Julien de communiquer entre eux ou avec l’extérieur, est tenu à l’origine par le postier ou sa femme, ou par leur enfant en leur absence. Au début des années 1970 il existera toujours à la poste de St-Julien une opératrice chargée de ce central.

[D’après la circulaire du 31 janvier 1924, les opératrices devaient avoir : « un système respiratoire en parfait état, système circulatoire normal, appareil digestif normal, bonne denture, nez, pharynx et larynx en parfait état, voix claire, bien timbrée, non nasillarde, aucune infirmité physique, apparente ou cachée, absence de difformité ou de cicatrice disgracieuse à la face, bonne constitution ». À Paris, les demoiselles du téléphone étaient logées dans un internat au 41 rue de Lille.]

Par ailleurs le faible nombre d’abonnés fait que le télégramme sera longtemps utilisé pour transmettre les informations urgentes. Une personne sera alors employée, à St-Julien, pour porter les télégrammes.

En 1914 le nombre d’abonnés à St Julien n’est encore que de 10 environ, nombre qui montera à 27 en 1938. Il faudra attendre les années 1970 pour que le téléphone se démocratise et qu’il équipe la majorité des foyers. À cette époque seul un Français sur sept en possédait.

L’EAU DANS LES MAISONS

À la fin du 19e siècle les habitants du village se fournissaient encore en eau, pour les besoins alimentaires, à des sources ou des puits proches de leur domicile. La population augmentant, il devenait urgent de trouver d’autres solutions. La première action de la municipalité fut de prévoir d’installer des fontaines publiques où les habitants pourraient prélever l’eau dont ils auraient besoin. C’est ainsi qu’en 1883 J.-C. Perrier fait effectuer une première étude. En 1892 J.-P. de Monterno reprend la question en faisant rechercher des sources par un hydrographe. En 1893 l’ingénieur des Ponts-et Chaussées donne le débit des sources : 33 à 34 l/mn, valeur jugée satisfaisante. En 1897 l’installation de 10 fontaines est terminée. Le raccordement de l’eau sur les maisons fut ensuite assez lent. Longtemps les villageois utilisèrent les fontaines. Dans les années 1940 il n’était pas rare de voir des personnes y faire leur vaisselle et même au

début des années 1950 certains habitants, au Mas par exemple, se fournissaient encore en eau à la fontaine la plus proche. À partir des années 1920 il est envisagé d’amener l’eau à la maison. Des sources, avec un réservoir tampon situé près du calvaire, assuraient alors l’alimentation. À partir de 1954 l’eau est également fournie par le Ternay (prise située à Taillis-Vert). Enfin en 1974 le réseau est branché sur la source du Mantel. C’est elle qui alimente de nos jours, presque toute l’année, l’ensemble du village.

Fontaine à la Modure :

5. Arrivée de l’électricité

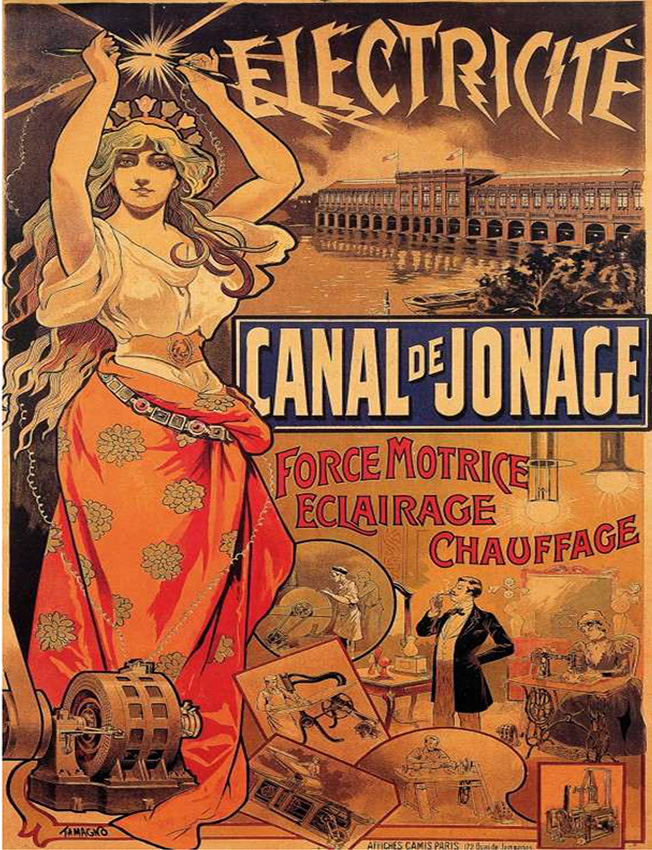

En 1900, l’électricité est déjà largement distribuée dans les grandes villes, comme Paris, mais assez peu dans les campagnes. Il faut attendre 1906 pour qu’elle arrive à Saint Julien. Elle est alors fournie par la « Société Générale de Force et Lumière » de Grenoble.

ÉCLAIRAGE DES RUES

En 1893, l’éclairage public à Saint Julien avait été installé. Il était alors assuré par 24 lanternes à pétrole.

En 1908, elles sont remplacées par 53 nouvelles lanternes, chacune équipée d’une ampoule électrique de 24 « bougies » (éclairage particulièrement faible). Les décennies suivantes, le nombre de lanternes va augmenter.

Dans les années 80, des lampadaires en grand nombre seront implantés à la périphérie du village jusqu’alors non éclairée.

Dans les années 2000, des LED remplaceront les ampoules à incandescence et à la même époque l’éclairage public sera éteint une partie de la nuit : écologie et finances obligent dans les deux cas.

L’ÉLECTRICITÉ DANS LES USINES

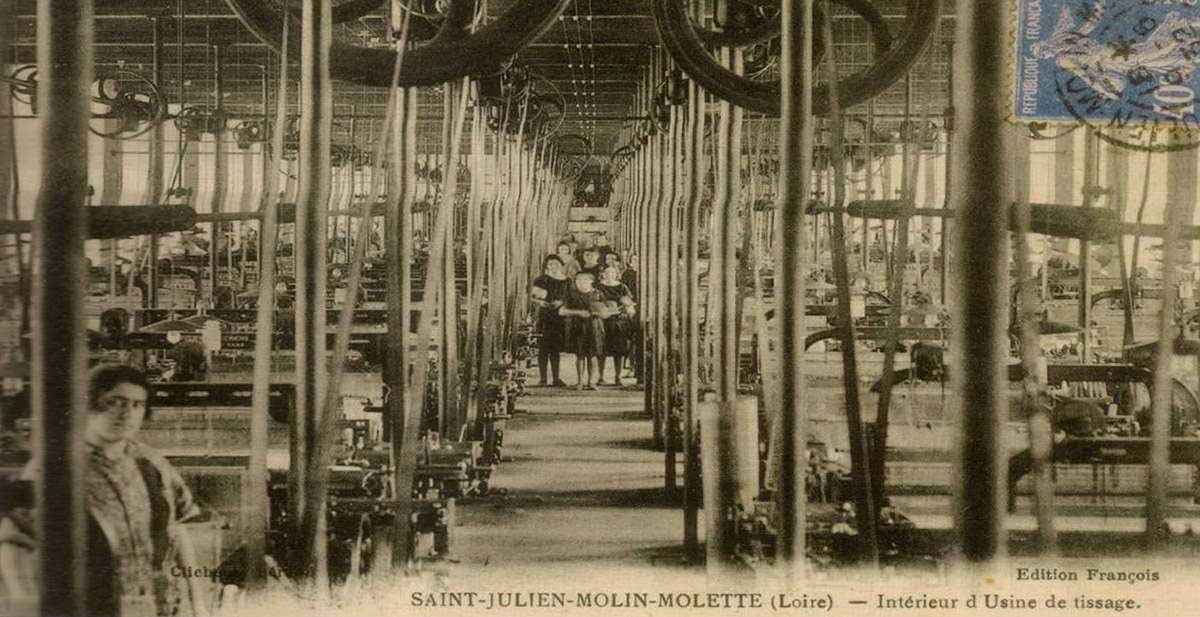

Depuis les années 1880 les usines de tissage de Saint-Julien s’étaient équipées de machines à vapeur de grande puissance qui nécessitaient des quantités de charbon importantes et un entretien soutenu. L’arrivée de l’électricité fut donc perçue comme un progrès. Le premier à adopter l’électricité fut le propriétaire de la bijouterie religieuse. Les autres industriels vont suivre rapidement. À partir de 1906, les industriels feront appel à l’électricité pour l’éclairage et l’entraînement des machines. L’adaptation était aisée puisqu’il suffisait de brancher, sur l’arbre principal existant, un moteur de la puissance voulue. Les causes d’accident restent cependant toujours multiples en particulier par manque de protection des machines et du fait que de nombreuses courroies, véritable forêt, traversent les ateliers du sol au plafond. Il faut attendre 1920, quand les métiers seront équipés d’un moteur individuel, pour que la sécurité du personnel soit améliorée. Mais les coupures d’électricité sont fréquentes et les industriels s’en plaindront pendant très longtemps. En particulier, le 20 octobre 1922, Joannès Perrier écrit à son fournisseur d’électricité : « La situation faite aux usagers devient réellement intolérable. Aucune période de 24 heures ne s’écoule sans plusieurs arrêts. Certaines journées sont marquées d’une dizaine d’arrêts de 15 minutes à parfois une heure. Je ne parle pas des arrêts qui se prolongent sur des journées entières comme il y a quelques semaines. » Pour y remédier certains industriels munissent leur roue de pêche ou leur turbine d’un alternateur. Après la Seconde Guerre Mondiale, ils s’équipent de groupes de secours entraînés par un moteur Diesel afin de pallier aux coupures programmées.

L’ÉLECTRICITÉ DANS LES MAISONS

En 1916 la compagnie fournissant l’électricité à Saint-Julien propose de l’installer gratuitement dans les maisons. Elle fournit également, gratuitement, une ampoule par foyer, pour éclairer la pièce principale, mais les suivantes seront à payer. Certaines familles ne désirant pas faire cet achat percent tout simplement le plafond, ce qui permet en tirant sur le câble d’alimentation, de passer leur unique ampoule d’un étage à l’autre. Par ailleurs, l’électricité chez les particuliers va permettre le développement, à partir de 1920, du tissage à domicile avec des métiers équipés d’un moteur individuel.

Quand l’électricité arrive dans les maisons elle sera utilisée, tout d’abord, surtout pour l’éclairage. La plupart des petits et gros appareils électroménagers que nous connaissons aujourd’hui ne sont alors que des objets du futur qui ne seront acquis qu’après 1950. Avant 1940 certains foyers utiliseront peut être un fer électrique (fabriqué en France depuis 1917 par Calor), mais la plupart continueront à se servir de fers en fonte jusqu’aux années 1950.

Des familles possédaient également un poste de radio avant 1940, ce qui va leur permettre d’écouter radio-Londres presque tous les jours à partir de 1943. Les gros appareils ménagers seront acquis par la suite.

Dans les années 1950, à Saint-Julien, la première machine à laver le linge sera achetée par le couple Moulin. Il sera possible de louer cette machine, le transport à domicile étant à la charge de l’emprunteur.

Au début des années 1960, ont pouvait encore voir des femmes rincer et même laver leur linge aux lavoirs municipaux, en particulier à celui de la rue Peyronnet (devenu depuis un petit musée de la soie). Ces gros appareils ménagers étaient alors très onéreux, ce qui explique leur lente diffusion. Un exemple : en 1960, un réfrigérateur de gamme moyenne coûtait deux fois le smic de cette époque.

À suivre !