Merci à Christian Baas pour cette précieuse rétrospective sur les écoles de Saint-Julien-Molin-Molette, chapitre 3 de son ouvrage à paraître, Il était une fois un village…

À l’origine…

En 1784 François-David Bollioud fondait dans l’ancien cimetière la maison d’éducation élémentaire qui subsiste toujours comme maison d’école (Abbé Chaland 1851). L’existence de cette école, qui devait se situer Montée de la Croze (actuellement rue du Plateau Marchand) n’empêchait pas qu’à Saint-Julien, comme ailleurs en France, le nombre d’illettrés soit important. Il suffit pour le vérifier de consulter l’état civil pour s’apercevoir que très souvent il est indiqué que les témoins ou le déclarant, quand on leur demande de signer des actes officiels, disent « ne le savoir faire’ ».

En 1837 on compte 108 enfants à l’école en hiver mais ce nombre tombe à 66 en été les enfants étant retenus par des travaux à la ferme. Par ailleurs tous les enfants ne sont pas scolarisés, beaucoup sont à l’usine (43 entre 8 et 12 ans en 1851). L’enseignement dans cette école, qui est confessionnelle, est confié à des sœurs Saint-Joseph pour les filles et par des instituteurs civils pour les garçons.

À partir de 1851 l’enseignement sera donné par des frères maristes pour les garçons. À cette dernière date le cimetière contigu à l’école est transformé en jardin, cour et promenade. L’entretien de l’école et la rétribution des instituteurs sont assurés par les communes (loi Guizot de 1833) et par des dons de particuliers.

Dans les années 1870 l’école se révèle trop petite. Elle accueille alors même des élèves venant d’Eteize. En attendant la construction d’une nouvelle école il est décidé, en septembre 1873, de l’installer dans un local loué par la commune à Jean Oriol. Une troisième classe est alors créée et un nouveau frère recruté. On ne sait pas si à cette époque les garçons et les filles occupaient encore la même école.

1879 – L’école publique

Après de longues hésitations, la commune se décide en 1879 à construire une nouvelle école. Terminée en 1880, cette école (qui restera l’école publique jusqu’en 2007) est prise en charge, au début, par les frères maristes. En effet ce n’est qu’à la fin de 1886 que la loi Goblet complètera les lois Jules Ferry et précisera que l’enseignement ne peut pas, dans les écoles publiques, être confié à des instituteurs congréganistes. Sur décision préfectorale, les frères Maristes quitteront donc l’école communale, le 26 septembre 1888, remplacés par des instituteurs laïques.

Au départ il y avait assez peu d’élèves dans cette école on donne un chiffre de 7. En 1950 il n’y a encore que deux classes : une pour les maternelles, CE et CM, une seconde pour la préparation au certificat d’études 1ère et 2ème année. Une troisième classe est créée en 1955 et une quatrième en 1993.

À partir de 1888 deux systèmes scolaires vont cohabiter.

Les écoles privées

ÉCOLE PRIVÉE DE GARÇONS

Les partisans de l’école privée veulent absolument envoyer leurs enfants ailleurs qu’à l’école laïque. Il est alors proposé par Jean-Baptiste Jamet d’installer provisoirement des classes dans une partie de son usine (montée des usines). Après quelques aménagements, une demande d’ouverture, déposée à la préfecture, est refusée. Une seconde demande est acceptée et l’école peut ouvrir le 10 décembre 1888. Une recherche de fonds est alors lancée pour construire un bâtiment définitif (situé quartier de la Modure). Les travaux commencent en août 1893 et l’école, appelée école du Sacré Cœur, peut être occupée en octobre 1894.

Au départ, la gestion de cette école est assurée par un comité présidé par le Vicomte de Monterno et par une société civile pour l’entretien. À partir de 1908 une association (régie par la loi du 1er juillet 1901), dénommée ‘’Société d’éducation de St-Julien-Molette’’, prend la suite. Le président est à l’époque Eugène Gillier, frère du maire Claude Marie Gillier et le trésorier Joannès Perrier puis André Perrier.

ÉCOLE PRIVÉE DE FILLES ET ÉCOLE MATERNELLE

La loi Falloux en 1850 complétée par la loi Duruy de 1867 à rendu obligatoire, pour toutes communes, d’ouvrir et d’entretenir une école publique pour les filles. Celle du village, située rue de la Modure, fut créée en 18….. L’instruction des élèves était alors assurée par des religieuses, sœurs St-Joseph, logées rue Vieille jusqu’en 1904. Ces religieuses avaient professé auparavant à la première école communale. Entre 1904 et 1950 trois institutrices vont enseigner. En particulier après 1921 (pendant plus de 40 ans) : Marie Rouchouze (religieuse sécularisée), Léonie Clément et Marie Joséphine Bobichon. Cette école recevait également les élèves de maternelle mixte.

Les deux écoles

Les deux systèmes scolaires qui cohabitent sont soumis aux mêmes règles en ce qui concerne les programmes mais ces règles sont très différentes par rapport aux confessions. Dans les écoles privées (dites libres par leurs défenseurs) un crucifix est accroché au mur et la prière et l’histoire sainte sont incorporées dans l’emploi du temps journalier. Il arrive même parfois, lors des enterrements, que les élèves soient sollicités pour participer à la cérémonie à l’église. Dans ces écoles l’inscription est payante.

En 1904 la loi qui prévoit que les congrégations religieuses n’ont plus le droit d’enseigner conduira à certains de leurs membres à se séculariser pour pouvoir enseigner dans les écoles privées.

Blancs versus Rouges

À Saint-Julien comme souvent en France à cette époque, deux écoles s’affrontent. Les Blancs envoient leurs enfants à l’école privée, les Rouges à l’école laïque. Cet affrontement atteindra son paroxysme en 1904 lors de la promulgation des lois sur les congrégations. Au-delà de l’école chaque clan a ses commerçants. Il ne saurait question pour un Blanc d’aller au café ou au salon de coiffure tenu par un Rouge. Cette confrontation est ressentie par les élèves. À l’école laïque on se sent méprisé par ceux ou celles du privé alors que ces derniers craignent ceux de l’école laïque. Cela ne les empêche pas de se retrouver ensemble sur les bancs de l’église, le jeudi, pour assister au cours de catéchisme. Cette rivalité disparaitra dans les années 1960.

La vie à l’école

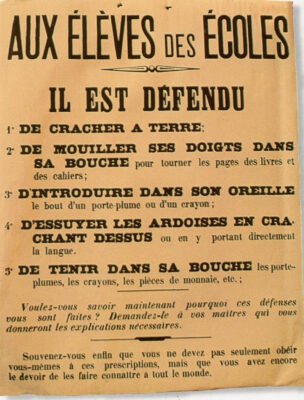

La discipline dans l’école est alors très stricte. À la fin du 19e siècle le patois à Saint-Julien était sans doute souvent parlé dans les familles. Mais le parler à l’école était absolument interdit, même dans la cour. Trop parler est également puni. Dans les années 1940, à l’école maternelle privée, les bavard·es (en classe) peuvent encore se retrouver, debout à la vue de leurs camarades, avec un long ruban de papier rouge accroché dans leur dos : « la langue rouge’ ».

LE POÊLE

C’est en hiver un élément important de la classe. Alimenté par du bois puis par du charbon, il permettait aux élèves, au moins une fois par jour, de s’évader de la classe. Par trois ou quatre groupes de deux ils ou elles allaient dans la cave, dans la joie, remplir de combustible des caisses en bois suspendues à des cordes.

L’ARDOISE

Elle tenait une place centrale dans le matériel des élèves. Jusqu’au milieu du 19e siècle, avant la généralisation des cahiers, elle était l’unique instrument de travail de l’écolier. On pouvait facilement se corriger. Mais il était interdit de cracher dessus. « Prenez vos ardoises » revenait chaque jour à plusieurs reprises. Coup de règle ! « Ecrivez ! » Et très rapidement l’ardoise était tendue à bout de bras avec la réponse. L’autre élément important était la plume « Sergent Major » que l’on trempait dans l’encrier de porcelaine blanche rempli d’encre violette.

LES JEUX

Ils ont toujours eu une grande importance pendant les récréations : marelle, corde à sauter, ballon prisonnier, patte, saute-mouton pour les filles et billes, toupies, osselets et également saute-mouton pour les garçons.

DURÉE DE LA SCOLARITÉ

En 1882 elle a été fixée jusqu’à 13 ans révolus, portée à 14 ans en 1936.

Les effectifs

ENSEIGNANTS

À l’école publique, donc à partir de 1888, il n’y eut pendant longtemps que deux instituteurs (c’est encore le cas en 1955). Ils logent alors à l’école (au premier étage). Par la suite leur nombre va augmenter en même temps que le nombre de classes.

Aux écoles privées il y a trois frères (pour les garçons) jusqu’en 1868, puis quatre (sécularisés pour certains après 1904). À l’école des filles les institutrices seront trois après 1904.

ÉLÈVES

Le nombre d’élèves est variable selon les années, mais restera longtemps plus important dans les écoles privées que dans les écoles laïques. On dénombre par exemple en 1911 plus de 150 élèves dans le privé répartis dans six classes. En 1934 on compte environ 50 élèves à l’école laïque répartis en deux classes, une troisième classe y est créée en 1955 et l’effectif passe alors de 80 à 90 élèves.

Informations complémentaires

- Fermeture de l’école privée de filles : après 1986 ?. Il y avait alors trois classes. Pour l’école privée de garçons : fermeture avant 1986 ?

- Entre 1841 (1er recensement) et 1901 les religieuses institutrices (sœurs St-Joseph) logent rue Vieille à côté du passage vers la rue Neuve. De 1866 à 1901 elles sont recensées comme institutrices. (Au recensement suivant elles se sont pour certaines sécularisées.)

- Les frères maristes logent en 1866 et 1872 au faubourg (montée aux écoles).

- Les instituteurs et institutrices laïques logeront de 1888 à environ 1960 à l’école.

Ecole maternelle libre, 1903 :

Ecole privée des filles, 1911. On remarquera que les élèves portent toutes des tabliers (accrochées dans le dos) et que la plupart, au premier rang, portent des sabots :

Ecole publique, 1934 :

Ecole privée, maternelle, 1932. Institutrice Marie Joséphine Bobichon :